三下乡进行时——地脉深处·文明印记:矿冶遗址保护与薪传

发布时间:2025-07-27发布部门:马克思主义学院阅读次数:

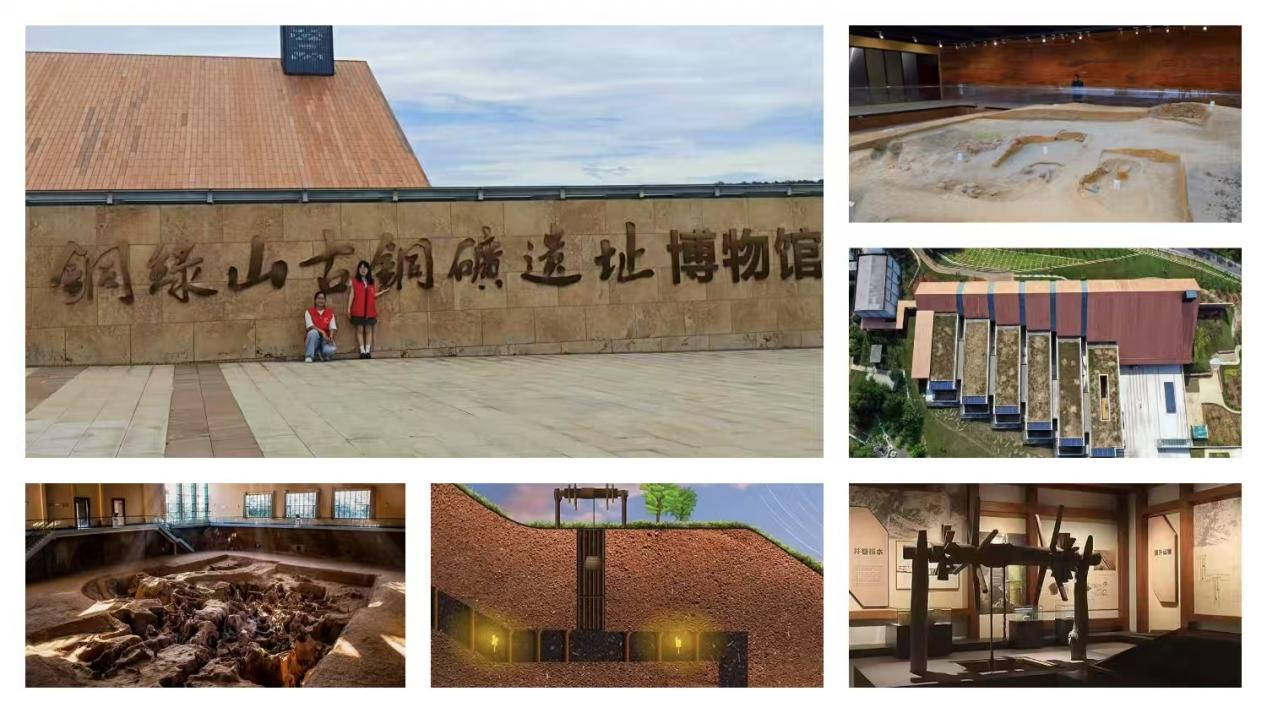

7月20日,新闻与文法学院的王涵、汤菁菁和梅莹同学组成的“矿冶薪传”实践队,在马克思主义学院教师苏婕的指导下,结合武昌首义学院“文化遗产保护与生态环境保护协同推进助力乡村振兴”为主题的暑假“三下乡”实践调研活动,实地走访了湖北省大冶市铜绿山古铜矿遗址,对铜绿山古铜矿遗址进行探访、考察与访谈,旨在深入了解和发掘古铜矿遗址所承载的青铜文化魅力,以及探讨新时代文化传承保护与乡村振兴结合的新途径。

青铜之根:三千年大冶铜绿山矿冶文明源流

大冶铜绿山古铜矿遗址是中国商朝早期至汉朝的采铜和冶铜遗址,开采时间可追溯到夏朝早期。这里是迄今为止中国保存最完好、采掘时间最早、冶炼水平最高、规模最大的古铜矿遗址。铜绿山国家考古遗址公园开放面积350亩,有铜绿山古铜矿遗址博物馆等6大区域、30余个景点。其中古铜矿遗址是核心区域,新博物馆则以“青铜源·铜绿山”为主题展陈,生动展现了古人的劳动智慧和铜绿山铜矿对中国青铜文明的重大贡献。

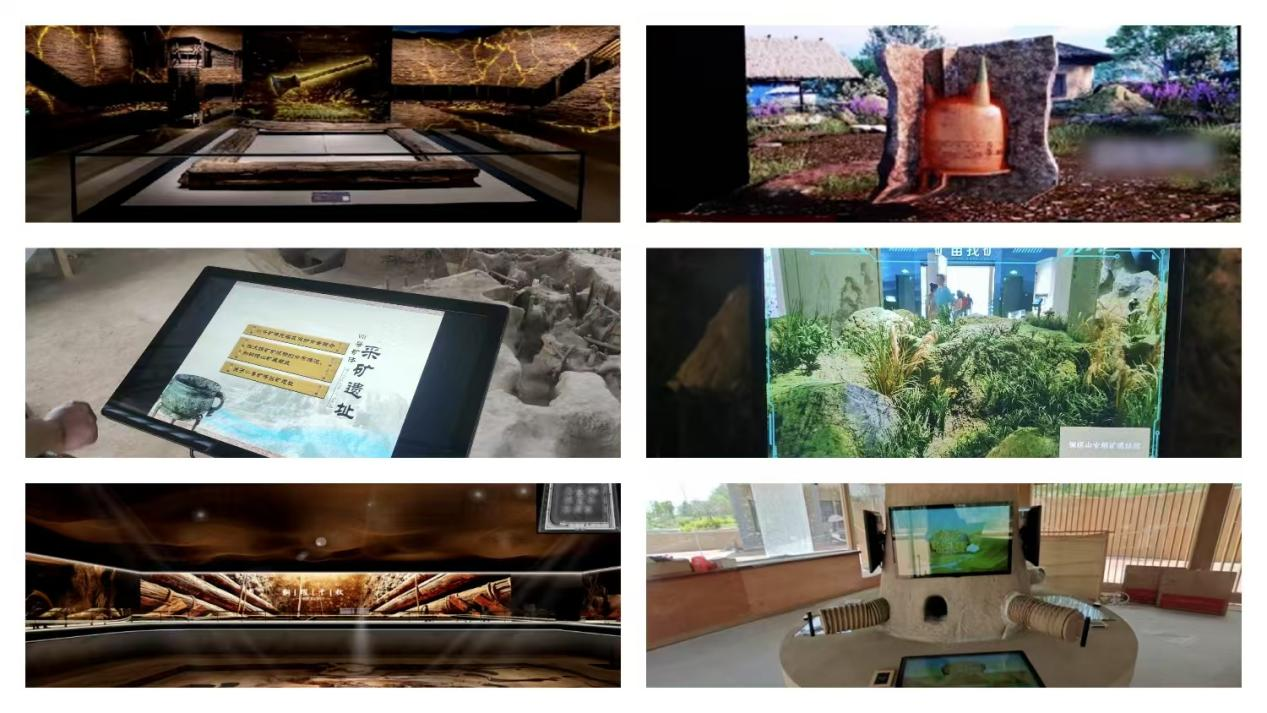

古矿遗址:数字赋能,激活文化体验新图景

实践队员步入遗址,眼前地踩屏营造了一个沉浸式空间,脚下光影流转,似踏入千年矿脉;L幕裸眼3D,生动演绎青铜器铸造过程,让古老技艺“破屏而出”;油墨导电互动投影、合成抠像系统,实现游客与历史场景的趣味交互。通过这些先进的展示与交互技术,使观众能够深切感受到古铜矿遗址深厚的历史底蕴、古人的创新精神和伟大的工匠精神,仿佛穿越时空,与历史进行了一场近距离对话。

古矿焕新:青铜文化的沉浸式体验之旅

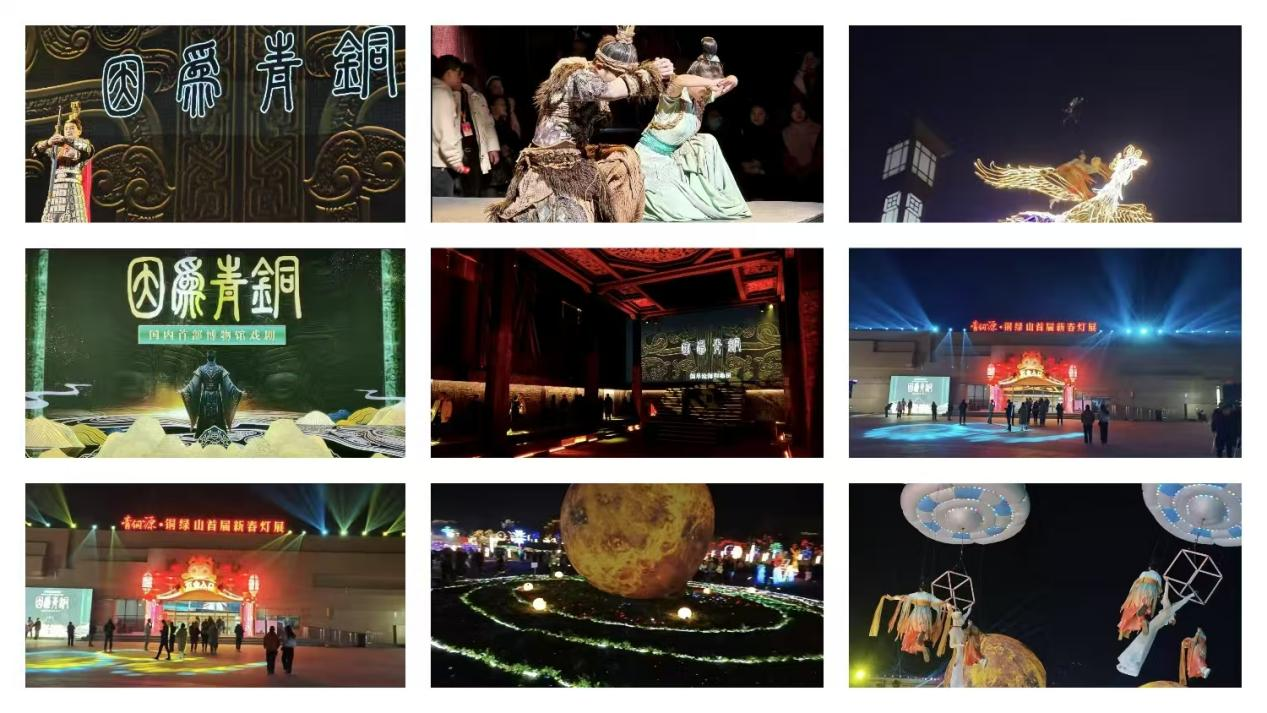

在这里,青铜文化借由沉浸式舞台剧、数字化展示手段“活”了起来,新春灯展、文创市集等创新形式接连登场。与传统遗址参观模式不同,如今的铜绿山构建起多元体验场景——沉浸式舞台剧重现古矿开采盛景,数字化技术让千年铜矿历史可触可感,新春灯展以青铜元素点亮夜色,文创市集汇聚创意衍生。游客穿梭其间,既能在剧场感受历史厚重,又能借灯影市集触摸文化温度,实现文化传承与旅游体验的双重升级,让古老遗址成为八方游客打卡地,为乡村文化振兴注入新活力 。

认知图鉴与守护密码:铜绿山古铜矿遗址保护的社会调查

实践队员经过实地考察、深入访谈、数据分析几个环节,总结归纳了不同群体对于铜绿山古铜矿遗址的保护认知差异以及了解程度。针对如何进一步加强文化遗产的保护也进行了深入的研究和探索,对中国青铜文明的冶炼工艺也有一定了解,也为后续进一步宣传奠定思路,深入思考通过什么样的方案能够更好保护文化遗产促进文化传承,扩大古铜矿遗址的影响力和社会地位。

在此过程中实践队员们更加了解古铜矿的开采冶炼技艺及其历史价值和文化内涵。围绕遗址保护措施对周边居民生活的影响这一问题,实践队员与当地居民深入交流,了解大家对铜绿山保护工作的看法、生活中感受到的变化以及相关建议,旨在从基层视角探寻文化遗产保护与乡村发展的融合路径,为传统文化传承与乡村振兴的协同推进积累素材。

叩问千年炉火:铜绿山古铜矿遗址的传承使命与保护担当

本次对大冶铜绿山古铜矿遗址的实地走访,不仅仅是一场庄重的古文化探访,同时也呼吁大家进一步了解更多的文化遗址保护的信息。坚信在习近平新时代中国特色社会主义思想的引领下,首义学子将持续以实际行动阐释如何在实践中更好的保护中国文化遗址。总而言之,作为中国迄今发现最早、规模最大、采冶技术最高、持续开采时间最长的古铜矿遗址,不仅见证了华夏青铜文明的辉煌历史,更以“世界第九大奇迹”之姿彰显中华矿冶文化的深厚底蕴。

铜绿山古铜矿遗址不仅通过沉浸式舞台剧《因为青铜》和数字化展示手段让历史“活”起来,更以新春灯展、文创市集等创新形式吸引着八方游客。随着国家考古遗址公园的建成以及新一轮申遗工作的全面启动,站在铜草花盛开的山坡上回望,这片古老的土地正以崭新的姿态,连接着青铜时代的荣光与当代文旅融合的生机,让千年矿冶文明继续闪耀时代光芒。

供稿:苏婕

审稿:石建鹏